ダンピングファクター

スピーカーを駆動するためのアンプは、ダンピングファクターが高くあるべきである。ごもっとも。スピーカーは電流で駆動されるので、より多くの電流を流し込めるアンプが良い。ごもっとも。

ダンピングファクターというのは、アンプの出力インピーダンスの低さを表す数値で、スピーカーのインピーダンスである8Ωをアンプの出力インピーダンスで割った数値で表現される。ダンピングファクター1というのは、出力インピーダンスが8Ωのアンプだという意味である。1.0ということは、アンプとスピーカーの間のインピーダンスマッチングが取れているというわけになるだが、実際のところ話はそれほど簡単ではなく、一般的にダンピングファクターは10ぐらいは欲しいと言われている。実際のところ、いわゆる真空管アンプは、だいたい2.0前後がいいところなのである。

以下あるのは、現代のスピーカーを駆動するには、ダンピングファクターは370以上のが必要だという論文である。ダンピングファクター370という時の出力インピーダンスは、なんと0.0216Ωになる。

以下のURLにその論文、アメリカのBenchmark社の技術資料が載っています。

https://www.benchmarkmedia.jp/application-notes/audio-myth-damping-factor-isnt-much-of-a-factor/

この論文の要旨は、現実のスピーカーのインピーダンスは、周波数全体に一定ではないことから、ダンピングファクターを高くしなければ出力レベルに凸凹ができてしまうという話である。彼らが実験に使っているスピーカーは、Focal社のスピーカーで、上の図版の中にあるように、周波数帯域内でインピーダンスが激しく変化するスピーカーだ。最大値が3KHzの18Ω、最小値が119Hzの2.6Ωで、これをダンピングファクター10のアンプで鳴らすと、出力音圧に、2dBの差が出てしまう。ダンピングファクター100のアンプだと、最大値と最小値の間での違いは、0.22dBになる。さらに、ダンピングファクター200のアンプだと、0.11dBになると計算で示してくれる。これにケーブルの抵抗値を組み込むと、ダンピングファクター370は必要であるというのがこの会社の主張なのであった。なるほどなー、これじゃダンピングファクター1とか2とかいわれている真空管アンプに、まったく分はないですな。

ところが、その後「JBLの遺産」のページに1967年に出た別の論文を発見。

(と思ったらこの論文へのリンクが、Benchmark社のページの一番最後に「ある読者から、Dick Pierceの記事より約27年前に報告されたダンピングファクターに関する論文のリンクを提供していただきました。」とあり、内容は上記と同じ論文でした。)

https://www.lansingheritage.org/html/jbl/reference/technical/damping-factor.htm

この論文の論旨は、ダンピングファクターの計算は、スピーカーのボイスコイルの抵抗値を繰り込まなくては正確な計算はできないというものである。なんと、上記のBenchmark社の論文には、このボイスコイルの抵抗値が繰り込まれていないではないか。ということは、Benchmark社は、このはるかに先行する論文を読んでなかったことになる。このGeorge L. Augspurger氏の論文では、8Ωのスピーカーには交流抵抗とは別に、直流抵抗分の6.4Ωがあるとして、この抵抗値を繰り込まなくては計算が正しくないことを論じている。結果、ダンピングファクターを20以上に上げても、ほとんど結果には変化がないと結論つけている。

以下の図が論文からの抜粋の図だ。

論文の最後の段落では、「ここに引用したアンプのダンピングファクターは、確かに重要だが、おおよそ20以下の辺りでの話である。ダンピングファクターを2から20に変化させると、スピーカーのパーフォーマンスも変化する(良くなるか、ならないかは、スピーカー次第)。だが、ダンピングファクター200の方が20よりも良いことを証明しようとしても、うまく行かないだろう。というのは、実効ダンピングファクターの違いが、ここでは、1.25と1.32でしかないからだ。」と、かすかに皮肉の混じった文章である。

さらに続けて、「それでも、徹底的な実験をそんなアンプでやって、高いダンピングファクターのアンプは、10や15のアンプよりも良いと言い張ったとして、それで「ベースの音が、ほんのちょっときれいになって、自然で、拡がった」といったような話にすぎんだろう。それはそれで、たぶんその人にとっては、真実なんだろうが、、。」

そこから、負帰還を使って歪を減らし、アンプの内部インピーダンスをもっと下げるのは、ありがたみがあるかもしれないけれども、それがその天文学的な数値のダンピングファクターのお陰だと信じない方が良い。と書き、数字のマジックを戒めている。

で、問題なのでは、論文の中盤で、「残念ながら、常識を完全に信じるわけはいかないこともあるものだ。一点、ある特定のスピーカーによっては、アンプからの信号を忠実に再現させるために、高いダンピングファクターを必要としないスピーカーがある。いくつかのスピーカーでは、ダンピングファクターが1から3ぐらいの時に、最高のパーフォーマンスを出すスピーカーがある。」と書かれている。では、ここでいう特定のスピーカーとは、いったいどのスピーカーのことを指しているのだろうか?気になるところである。

筆者、Goerge Augspurgerは、もちろんJBL社の人である。自社の製品については特別に詳しいはずだ。JBLの製品に限って、対象となるスピーカーを探してみたいものだが、まず、この論文が書かれたのは1967年なので、対象とっているブツは、当然それ以前の製品であるはずだ。

スピーカー(トランスデューサー)の設計思想

そうなってくると、このころのJBLの製品ラインナップはどうなっていたのかが気になってくる。Dで始まる製品(DriverのDである)が初期の40年代から50年代の製品で、60年代に入ってから、LE(Linear Efficiency)シリーズがカタログに出てくる。それぞれの代表格が、D-130と、LE8Tという型番で呼ばれるスピーカーである。

https://www.lansingheritage.org/html/jbl/catalogs/jbl-catl.htm

1964年のカタログ、12ページ目の説明によれば、「Linear-Efficiency スピーカーは、無限バッファーか、比較的小さいバスレフ箱で、可聴周波数帯域すべてを再生できるように設計されました。」効率を犠牲にして帯域幅を広げた趣旨の文の後、「これは精密工作技術、先端的な磁気回路の設計、巨大なボイスコイル径、さらにこれまでにないストロークの実現で、深い低音再生を、小型のキャビネットで可能にした。」とある。

比較的小さめの箱に入れた、小口径のスピーカーで忠実な低音を再現することは、家庭用オーディオの課題であった。LE8Tは、そこに切り込んだ製品だったのだ。LE8Tでは特別製法のコーン紙に特殊な白色のダンピング材を塗布し、中帯域の効率を落とすことで、スペック上の低域を伸ばすという手法が使われた。この手法は更に進化して、現在では80dB前後のもっと効率の低いスピーカーがあたりまえになっているので、LE8Tの89dBは、今から考えるとむしろ高能率の範疇に入る。

実際、このLE8Tを組子の箱に入れたSANSUIの製品は、大ヒットしたのである。

その後、この小型化の傾向は、70年代にブックシェルフ型と呼ばれるジャンルを産むことになる。場面はアメリカからイギリスに移るが、その代表格は、1970年代初頭からBBCとロジャースが共同で開発し、1975 年に一般向けに発売されたRogers LS3/5Aであろう。 LS3という型番は番組制作用のモニターではなく、放送されている番組受信モニター用のスピーカーだそうで、スピーカーは局内の壁に取り付けることを前提として設計されており、どのような環境に置かれても同じ質の音が出るように、密閉型で、効率は82.5dBとなっている。想定されているアンプは、30Wから80Wというから、当然トランジスターアンプだったようだ。密閉型では豊かな低音は出ないが、イコライザーで低域をブーストして使うという設計だったらしい。いかにも、イギリスらしい仕様の礼儀正しい音、アルテックやJBLのジャズ喫茶向けの音とは違って、FM放送的な音のするとてもバランスの良いスピーカーである。

僕が入手したLS3/5Aは、Chartwell社製。裏面にはBBCのシールが貼られていて、スピーカー端子がXLR端子に換装されているので、実際に放送局使われていたのだろう。買った時にはシールの色も鮮やかだったのだが、窓際に置いていたおかげで、残念ながら色あせしてしまった。まあ逆に言えば、それまでは日の当たらないところ=スタジオに置かれていたという証左だろう。

このコーン紙を重くする傾向は更に進んで、B&W社のスピーカーの中にはコーン紙の裏側に吸音材を追加し、箱の中の音が前面に出てこないようにする工夫がなされた製品さえもある。ともかく、このLE8Tというスピーカーは、その後一般化する低効率型のスピーカーの原型といって間違いはないだろう。

スピーカーの効率は、SPL(Speaker Pressure Level)と呼ばれ、1W出力の信号を入力し、1メートル離れたところで測られた音圧で表される。カタログスペック的には、D-130は103dB、LE8Tは89dBの効率である。その差の‐14dBを電圧に換算すると5倍になる。つまり、D-130はLE8Tに比べて5分1の電圧で同じ音圧を出すことができる。逆にLE8Tは5倍高い電圧が出るアンプを使わないと同じ音圧がでないということだ。

8Ωで1Wの出力を出すには、2.828Vの電圧が出力できなけらばならないが、この音圧を同じ音圧をLE8Tで出すためには、14.14Vの電圧が必要ということだ。この時には、25Wの出力が必要という計算になる。真空管アンプでこのワット数のアンプがないわけではないが、価格が見合わないということになるだろう。

このように見てみると、対象となっているスピーカーは、1967年時点でのほぼ最新のスピーカーではなく、それ以前の真空管アンプ時代に設計されたスピーカーのことを指しているはずだ。こう考えてくると、その中で抜きん出ているのは、やはりD-130というスピーカーなのではないかと、憶測する次第である。

D-130

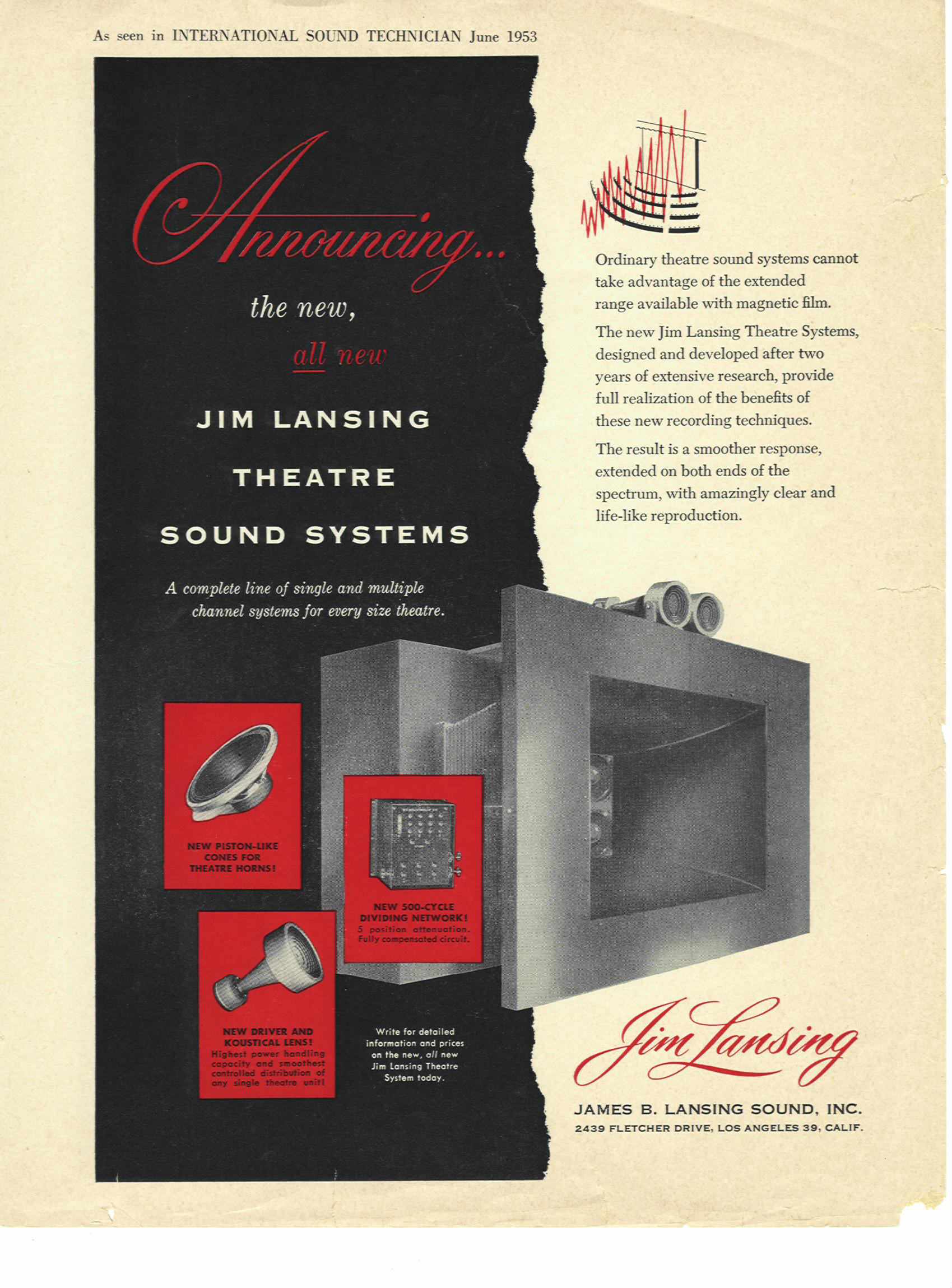

D-130というスピーカーは、純粋にJames Lansing自身が設計したスピーカーである。彼自身は、会社が順調に軌道に乗る前の1949年に突如自殺してしまう。大きな借金を抱えていたなど、憶測がいろいろ飛び交っているようだが、いずれにしても、その後JBL社のスピーカーの基本的な設計がどんどんと彼が理想としていたスピーカーの方向とは異なった方向へ向かっていく。彼の理想とは、巨大なボイスコイルを強力な磁界の中で駆動して、大きなコーン紙を強力に動かすことで、過渡特性を最大化するという方向だ。これはアンプの小さな電圧変動にも敏感に反応するスピーカーを実現するための方法であったわけだ。

ところが、その後60年代以降には、小さなスピーカーを求める市場に合わせて、重たいコーン紙を強力なアンプで駆動するという方向へマーケットは転換する。そのきっかけになったスピーカーのひとつが、JBLのLE8Tではないかと思われる。こうした重たいスピーカーを正確に駆動するためのアンプには、当然まず大きな出力が求められ、100W、200Wというアンプが作られたし、そこでダンピングファクターが商品のスペックとして注目を浴びるようになったというわけである。

こう見てくると、James Lansingの死とLEシリーズの間には、なんとも言えない因縁があるように見える。そんな疑問を持った先人がいるので、書かれた文章を紹介しておきたい。岩崎千明氏の文章である。JBLという特殊な、ユニークな会社の歴史には、複雑なドラマが隠されていてもおかしくはない。

「私とJBLの物語」と題された文章もまた、D-130を語らせて、素晴らしい。

要するに、現代のスピーカーとアンプ関係が、メーカーの生き残り策として、マーケットを動かすためのスペック追求に走り過ぎたことで、音の再現という本質を忘れてしまったのではないだろうかと思う次第である。スペックの高い、測定機のようなスピーカーでどれほど音楽がつまらなくなったのか考えて欲しい。スピーカーは、楽器のようであって欲しいと思うのだ。

その意味で、50年代以前に設計されたJBLのD-130というスピーカーを鳴らすには、ダンピングファクターの低い真空管アンプが必須であり、自由に低域をいじれるトーンコントロールは必須なのである。